暖簾を守る会というものがあります。

歴史が長い短いに関わらず店の暖簾は大事なもの。

その暖簾を守り、また長く使われた暖簾を供養するのがその会の主旨です。

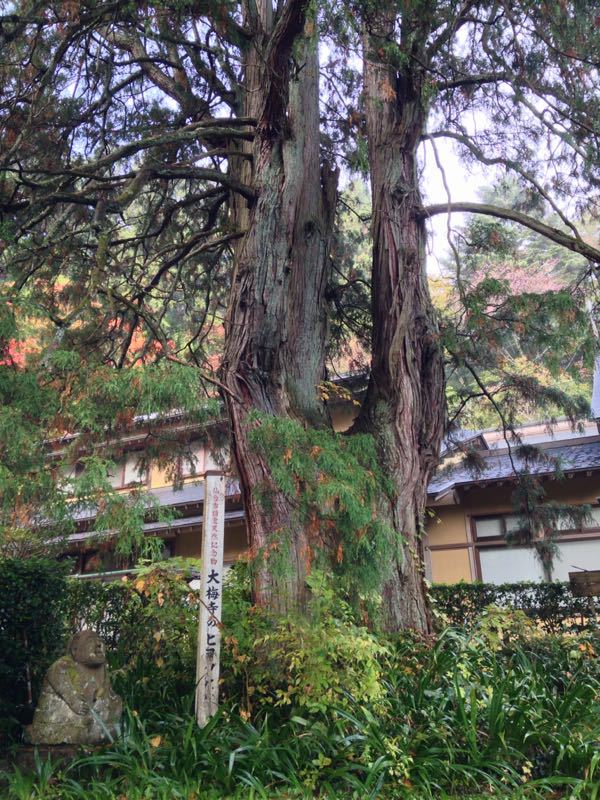

毎年この時期に大梅寺の供養碑にお参りします。

朝雨が降っていましたが蕃山の大梅寺に着く頃にはすっかり晴れました。

供養の後は総会と会食。

そして今回は秋保温泉の佐勘の佐藤勘三郎さんにG7仙台財務大臣・中央銀行総裁会議の裏話を話していただきました。

話の内容はここでは言えませんが貴重なお話を頂戴しました。大変なご苦労があったことだけは確かです。

仙台人が仙台を好きになるブログ(熊谷屋ブログ 駄菓子屋さんです。)

仙台人が仙台を好きになるブログ(熊谷屋ブログ 駄菓子屋さんです。)

2016/11/7

暖簾を守る会というものがあります。

歴史が長い短いに関わらず店の暖簾は大事なもの。

その暖簾を守り、また長く使われた暖簾を供養するのがその会の主旨です。

毎年この時期に大梅寺の供養碑にお参りします。

朝雨が降っていましたが蕃山の大梅寺に着く頃にはすっかり晴れました。

供養の後は総会と会食。

そして今回は秋保温泉の佐勘の佐藤勘三郎さんにG7仙台財務大臣・中央銀行総裁会議の裏話を話していただきました。

話の内容はここでは言えませんが貴重なお話を頂戴しました。大変なご苦労があったことだけは確かです。

2014/10/28

「暖簾を守る会」という会が仙台にはあります。

この会では毎年太白区蕃山の大梅禅寺にある暖簾塚に行き供養のお祈りをしています。

そして発足20周年を迎える記念の今年、入会させていただきました。

暖簾を守る会の発端は「誠鮓」の髙橋誠さんが当時自分が檀家をしていた大梅寺の和尚に自分のところの使わなくなった暖簾をどうしたらよいかと相談したところ、和尚はそういった暖簾を集めて大梅寺に塚を建てて供養してもよいと言ってくれたそうです。

そして彼は寿司組合にその話を持ち帰り、組合で暖簾を供養しようとしたところ、寿司組合だけでは事業が大きすぎて難しいということで仙台でも老舗のタゼンさんの社長に話を持ちかけ会長になってもらい仙台全体の会として発足したそうです。

暖簾は無くとも…。

「暖簾を守る会」と聞くとうちの会社は暖簾無いし…と思われますが、無くても会に入ることができます。

以下「暖簾塚建立の趣意」より抜粋

「…五年十年とたつにつれ、それぞれの店や事務所に独自の風格が培われ、所謂「のれん」の重みが出てまいります。…「のれん」とは有形の暖簾だけでなく、店の存在、屋号、知名、信用、格式のすべてを含んだものと考えます。」

ですから、暖簾の有無に関係なくまた年数にも関係なく同じ想いがあれば会に入ることができます。

暖簾塚は大梅禅寺の参道の境内に上がるてまえにありそこでみなさん集まって供養をいたしました。みなさんの着ている半纏には各々の会社名が書かれています。

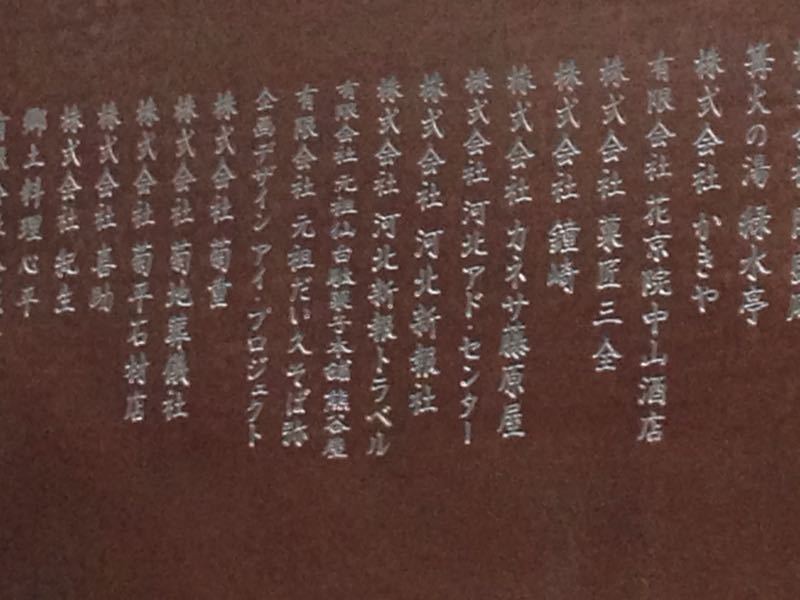

20周年を記念して銘板の除幕式が行われました。

銘板には今年まで入会した会員の会社名が刻まれ、さらに今後もさらに入会した会員の 会社名が刻めるよう空いています。

また敷地内には仙台市の保存樹木コウヤマキ、シダレザクラ、ツバキ、ヒヨクヒバがあります。それぞれ250年、270年、200年、320年。

コウヤマキ

ヒヨクヒバ

シダレザクラ

ツバキは見つけられませんでした。

コメント (0件)

コメントする