始まってわりとすぐ行ったんですが、案の定最盛期は少し過ぎていました。

始まってわりとすぐ行ったんですが、案の定最盛期は少し過ぎていました。

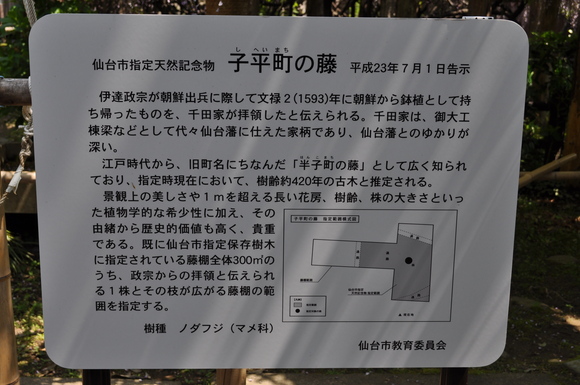

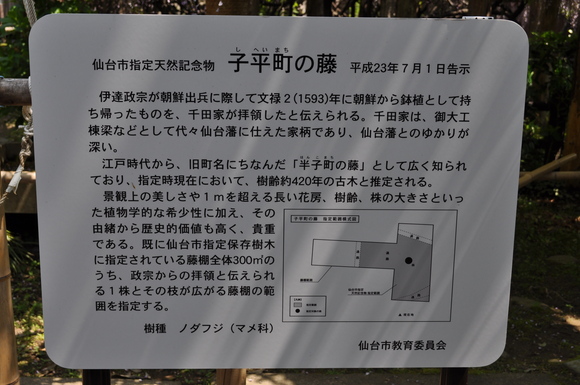

去年、仙台市指定天然記念物になったんですね。

去年、仙台市指定天然記念物になったんですね。 なにげに初めて行ったんですが満開だったらもっときれいだろうなと思うとまた来年に期待します。

いくつか撮った写真をご覧ください。

なにげに初めて行ったんですが満開だったらもっときれいだろうなと思うとまた来年に期待します。

いくつか撮った写真をご覧ください。

う~ん、となりの咲き終えた?枝が気になる~

う~ん、となりの咲き終えた?枝が気になる~

なんとか綺麗に撮れたかな?

花の多いところを選んで撮ってみました。

なんとか綺麗に撮れたかな?

花の多いところを選んで撮ってみました。

仙台人が仙台を好きになるブログ(熊谷屋ブログ 駄菓子屋さんです。)

仙台人が仙台を好きになるブログ(熊谷屋ブログ 駄菓子屋さんです。)

2012/5/25

始まってわりとすぐ行ったんですが、案の定最盛期は少し過ぎていました。

始まってわりとすぐ行ったんですが、案の定最盛期は少し過ぎていました。

去年、仙台市指定天然記念物になったんですね。

去年、仙台市指定天然記念物になったんですね。 なにげに初めて行ったんですが満開だったらもっときれいだろうなと思うとまた来年に期待します。

いくつか撮った写真をご覧ください。

なにげに初めて行ったんですが満開だったらもっときれいだろうなと思うとまた来年に期待します。

いくつか撮った写真をご覧ください。

う~ん、となりの咲き終えた?枝が気になる~

う~ん、となりの咲き終えた?枝が気になる~

なんとか綺麗に撮れたかな?

花の多いところを選んで撮ってみました。

なんとか綺麗に撮れたかな?

花の多いところを選んで撮ってみました。

2012/5/21

寛文事件は綱宗の隠居に始まります。

綱宗は酒や女遊びにふけて放蕩してばかりいたので、家臣より藩政を危ぶむ声が出て

家臣は筑後柳川藩主立花忠茂に相談した。

(立花忠茂は2代目藩主忠宗の娘鍋姫が嫁いだ先だったので伊達藩全体の後見人的な立場だった)

そこで

ダメな藩主を隠居させ次の代の藩主をたてるいわゆる「主君押込め」をした。

(「主君押込め」とは江戸時代の風潮で戦国時代の下剋上のように主君が変わるということはせず藩を守るために次の代に変えるということをしていました。)

幕府に申し立てをして綱宗は病気という建前で隠居させ、

4代目にその息子、亀千代(のちの綱村)をたてることにしました。

しかしながら亀千代はまだ2歳であったため後見人を立てることにしたのです。

その後見人とは伊達兵部宗勝と田村右京宗良のふたり。

兵部は藩祖正宗の十男、右京は2代目忠宗三男。

二人は各々三万石ずつ与えられ内分大名になった。

兵部は一関藩、右京は岩沼藩。

以後、兵部は観察役の目付を重用ししだいに専売をふるうことになった。

その他、伊東七十郎の処刑にみられるように、自分に不利な件に対しては残忍な処罰を与えることが多かった。

このようにして兵部の専売がしだいに藩士からの批判の的になっていった。

一方で伊達一門である伊達安芸(遠田郡)と伊達式部(桃生郡)の間に領地の境界争いが起こり、一時は落ち着いたのだが伊達安芸は納得が行かず、幕府に申し立てをする事になった。

(この時期の領地境界争いは、ちょうど新田開発で土地を切り拓いて田畑を広げていたために起こった争いである。)

この幕府への申し立てを公けにするという事が意味するのは仙台藩に調停能力が無いということを幕府に示すことになり、仙台藩としてはよくないことでありました。

伊達安芸が幕府に申し立てた内容は、

境界争い以外に、

兵部が好き勝手に藩政をとりしきっている、

奉行同士が仲が悪い(ために藩政がうまく機能していない)、

処罰者が増えている(兵部による行きすぎる処罰)、

ということまで訴えています。

(これらの内容はのちに忠義の家臣といわれる所以ですが、裁判に勝つためにいろいろと相手の不利な状況証拠を挙げているようにも思えます。)

裁判の様子(歌舞伎『伽羅先代萩』)

寛文事件は綱宗の隠居に始まります。

綱宗は酒や女遊びにふけて放蕩してばかりいたので、家臣より藩政を危ぶむ声が出て

家臣は筑後柳川藩主立花忠茂に相談した。

(立花忠茂は2代目藩主忠宗の娘鍋姫が嫁いだ先だったので伊達藩全体の後見人的な立場だった)

そこで

ダメな藩主を隠居させ次の代の藩主をたてるいわゆる「主君押込め」をした。

(「主君押込め」とは江戸時代の風潮で戦国時代の下剋上のように主君が変わるということはせず藩を守るために次の代に変えるということをしていました。)

幕府に申し立てをして綱宗は病気という建前で隠居させ、

4代目にその息子、亀千代(のちの綱村)をたてることにしました。

しかしながら亀千代はまだ2歳であったため後見人を立てることにしたのです。

その後見人とは伊達兵部宗勝と田村右京宗良のふたり。

兵部は藩祖正宗の十男、右京は2代目忠宗三男。

二人は各々三万石ずつ与えられ内分大名になった。

兵部は一関藩、右京は岩沼藩。

以後、兵部は観察役の目付を重用ししだいに専売をふるうことになった。

その他、伊東七十郎の処刑にみられるように、自分に不利な件に対しては残忍な処罰を与えることが多かった。

このようにして兵部の専売がしだいに藩士からの批判の的になっていった。

一方で伊達一門である伊達安芸(遠田郡)と伊達式部(桃生郡)の間に領地の境界争いが起こり、一時は落ち着いたのだが伊達安芸は納得が行かず、幕府に申し立てをする事になった。

(この時期の領地境界争いは、ちょうど新田開発で土地を切り拓いて田畑を広げていたために起こった争いである。)

この幕府への申し立てを公けにするという事が意味するのは仙台藩に調停能力が無いということを幕府に示すことになり、仙台藩としてはよくないことでありました。

伊達安芸が幕府に申し立てた内容は、

境界争い以外に、

兵部が好き勝手に藩政をとりしきっている、

奉行同士が仲が悪い(ために藩政がうまく機能していない)、

処罰者が増えている(兵部による行きすぎる処罰)、

ということまで訴えています。

(これらの内容はのちに忠義の家臣といわれる所以ですが、裁判に勝つためにいろいろと相手の不利な状況証拠を挙げているようにも思えます。)

裁判の様子(歌舞伎『伽羅先代萩』)

裁判は伊達安芸に有利に進み勝利が決まる寸前(寛文11年3月27日)に原田甲斐が突然乱心して伊達安芸に斬りかかるという刃傷事件が起こった。

その事件で伊達安芸は殺され、同席していた柴田と蜂屋も原田と斬り合いになったが老中酒田家家臣に混乱中三人とも殺された。

同席した中で唯一生き残ったのは古内志摩義如でした。

刃傷事件の様子(歌舞伎『伽羅先代萩』)

裁判は伊達安芸に有利に進み勝利が決まる寸前(寛文11年3月27日)に原田甲斐が突然乱心して伊達安芸に斬りかかるという刃傷事件が起こった。

その事件で伊達安芸は殺され、同席していた柴田と蜂屋も原田と斬り合いになったが老中酒田家家臣に混乱中三人とも殺された。

同席した中で唯一生き残ったのは古内志摩義如でした。

刃傷事件の様子(歌舞伎『伽羅先代萩』)

その後原田一族は幕府のお膝元で刃傷事件を起こしたということで御家断絶にされ、

兵部は高知へ配流された。

しかし仙台藩主である綱元(綱村)はまだ幼少のため責任は無いとし、

仙台藩自体は御咎め無しとなり

藩は安泰となった。

4月3日にその旨が内諾され、

4月6日に正式に書面にて報告がなされた。

以上、これが伊達の御家騒動になりますが、

この企画展ではそれぞれのその後を追って説明をしていますので興味深いものがあります。

(小学生にもわかりやすく説明したプレートも用意されていました)

6月10日(日)までまだまだ日にちはありますのでぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか?

いや仙台人としてはぜひ見るべきだと思います!

その後原田一族は幕府のお膝元で刃傷事件を起こしたということで御家断絶にされ、

兵部は高知へ配流された。

しかし仙台藩主である綱元(綱村)はまだ幼少のため責任は無いとし、

仙台藩自体は御咎め無しとなり

藩は安泰となった。

4月3日にその旨が内諾され、

4月6日に正式に書面にて報告がなされた。

以上、これが伊達の御家騒動になりますが、

この企画展ではそれぞれのその後を追って説明をしていますので興味深いものがあります。

(小学生にもわかりやすく説明したプレートも用意されていました)

6月10日(日)までまだまだ日にちはありますのでぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか?

いや仙台人としてはぜひ見るべきだと思います!

2012/5/14

2012/5/14

ピントはぜんぜん合っていませんが(笑)、まぎれもなく本人です!!

これだけでも来た甲斐があった!

応援の後はJCI宮城ブロックが主催している宮城復興絆プロジェクトというものが

勾当台公園の広場で催していたので覗いてみました。

東日本大震災の復興支援への感謝を込めてプラ版で携帯ストラップを作りました。

ピントはぜんぜん合っていませんが(笑)、まぎれもなく本人です!!

これだけでも来た甲斐があった!

応援の後はJCI宮城ブロックが主催している宮城復興絆プロジェクトというものが

勾当台公園の広場で催していたので覗いてみました。

東日本大震災の復興支援への感謝を込めてプラ版で携帯ストラップを作りました。

その後ちょうど「リアスの戦士イーガー」ショーが始まりました。

ちょうどいいから子供たちといっしょに観覧しました。

まぁまぁ、よくあるヒーローショーだと思ってみていたら、

まぁこれがおもしろくけっこう大人の方がウケまくりでした(笑)

悪人役のクララーゲのMCのほうが長い、そしておもしろい[#IMAGE|S3#]

こんな構成のしかたもあるもんだなと笑って見ていました。

うちの4歳の息子はというと悪者に怖がって「イーガー!来て-!」と本気で叫んでいました(笑)

「イーガー、ありがとうー!」

最終的にイーガーが悪者を倒して憲法について述べる(その日のテーマ)というものだったのですが、

正直、テーマの部分が伝わったかは微妙です。(汗)

その後ちょうど「リアスの戦士イーガー」ショーが始まりました。

ちょうどいいから子供たちといっしょに観覧しました。

まぁまぁ、よくあるヒーローショーだと思ってみていたら、

まぁこれがおもしろくけっこう大人の方がウケまくりでした(笑)

悪人役のクララーゲのMCのほうが長い、そしておもしろい[#IMAGE|S3#]

こんな構成のしかたもあるもんだなと笑って見ていました。

うちの4歳の息子はというと悪者に怖がって「イーガー!来て-!」と本気で叫んでいました(笑)

「イーガー、ありがとうー!」

最終的にイーガーが悪者を倒して憲法について述べる(その日のテーマ)というものだったのですが、

正直、テーマの部分が伝わったかは微妙です。(汗)

着ぐるみは雑でしたが内容にクオリティがあって、こちらの方が好きです。

着ぐるみは雑でしたが内容にクオリティがあって、こちらの方が好きです。

2012/5/11

↑

そして二本杉通も杉山台方面へ向かう道なのですがその名前の由来は他の三つとは違うみたいです。

そもそも二本杉通は花京院あたりから盲学校のあたりまでの道を指すのですが、

盲学校のところにある朝日神社の境内にある二本の大きな杉(翁杉・姥杉)にその名は由来するそうです。

↑

そして二本杉通も杉山台方面へ向かう道なのですがその名前の由来は他の三つとは違うみたいです。

そもそも二本杉通は花京院あたりから盲学校のあたりまでの道を指すのですが、

盲学校のところにある朝日神社の境内にある二本の大きな杉(翁杉・姥杉)にその名は由来するそうです。

応和3年(963)此地に勧請。文治5年(1189)8月源頼朝奥州征伐の折,藤原泰衡が中山物見ケ岡(小田原台原丘陵)に退き防塁の陣を張り,頼朝の軍勢は二本杉の処に進みこの神祠に詣でた。その時,あたかも朝日が昇ってくるのを見たので朝日明神の名を残したと云われる。当社は守子の社(もりこのやしろ)と称され,朝日神子が農村の子等を集めて読書手習を教えた処で又幼児の守護神として百日咳を癒す霊験ありと信ぜられ守子の社の名が伝えられた。朝日神子(巫女)は寛文年間(1661~73)当社に仕えた傍ら付近の田野を開墾水利を推考して桜田川と梅田川を開き耕作に便を与えた。これ朝日神子が神のお告げによったもので農民をよく指導した其の功を賞し村民挙げて崇敬した。後に伊達氏命じて一祠を建立して神に祭った。神木二本の杉は古来翁杉姥杉と呼ばれ(樹齢約600年)ていたが翁杉の方が樹勢弱まり昭和9年(1934)3月21日の大暴風雨の際,中途から吹折られた。現在の二本杉は樹齢から見て其頃植継がれたものと思われる。二本杉通りの町名もこの老杉故に称された。(縁起案内掲示)

案内板には上記のように書いてはあるが見ると確かに杉は一本途中から折れている。

しかしながら昭和9年に折れたにしては周囲の柵の衝撃を受けた跡が新しいような気がしてならない。

柵の材質自体もここ10~20年くらいのものに感じます、いくら調べてもこれ以上の情報は見つからないのでどなたか(特に近所の方)知りませんでしょうか?

応和3年(963)此地に勧請。文治5年(1189)8月源頼朝奥州征伐の折,藤原泰衡が中山物見ケ岡(小田原台原丘陵)に退き防塁の陣を張り,頼朝の軍勢は二本杉の処に進みこの神祠に詣でた。その時,あたかも朝日が昇ってくるのを見たので朝日明神の名を残したと云われる。当社は守子の社(もりこのやしろ)と称され,朝日神子が農村の子等を集めて読書手習を教えた処で又幼児の守護神として百日咳を癒す霊験ありと信ぜられ守子の社の名が伝えられた。朝日神子(巫女)は寛文年間(1661~73)当社に仕えた傍ら付近の田野を開墾水利を推考して桜田川と梅田川を開き耕作に便を与えた。これ朝日神子が神のお告げによったもので農民をよく指導した其の功を賞し村民挙げて崇敬した。後に伊達氏命じて一祠を建立して神に祭った。神木二本の杉は古来翁杉姥杉と呼ばれ(樹齢約600年)ていたが翁杉の方が樹勢弱まり昭和9年(1934)3月21日の大暴風雨の際,中途から吹折られた。現在の二本杉は樹齢から見て其頃植継がれたものと思われる。二本杉通りの町名もこの老杉故に称された。(縁起案内掲示)

案内板には上記のように書いてはあるが見ると確かに杉は一本途中から折れている。

しかしながら昭和9年に折れたにしては周囲の柵の衝撃を受けた跡が新しいような気がしてならない。

柵の材質自体もここ10~20年くらいのものに感じます、いくら調べてもこれ以上の情報は見つからないのでどなたか(特に近所の方)知りませんでしょうか?

↑左側の木は杉ではありません、草むらに隠れてわかりませんがその隣に3m位の高さで折れた杉がありました。

↑左側の木は杉ではありません、草むらに隠れてわかりませんがその隣に3m位の高さで折れた杉がありました。

↑わりと新しいアルミの柵ですよね。

↑わりと新しいアルミの柵ですよね。

↑倒れ、折れた杉。

↑倒れ、折れた杉。

ここの近くに住んでました、雨も風もない静かな夜に大木が倒れました。その場にいたのでめっちゃびっくりしました。

あれは……10年前ですね……10-15年前くらいに折れましたよ

2012/5/9

カレーうどん屋さんの前です。

カレーうどん屋さんの前です。

2012/5/9

2012/5/5

2012/5/2

コメント (0件)

コメントする