吉岡で島田飴を作っている兒玉金兵衛さんのお誘いで富谷宿観光交流ステーション「とみやど」の定員20名ほどのイベントに参加してきました。

そのイベントは宿場町だった富谷宿の町案内と宮城県最古の造り酒屋内ヶ崎酒造さんの蔵見学、そして「とみやど」内のいい茶屋さんにて利き酒とそれに合うアテをいただきました。

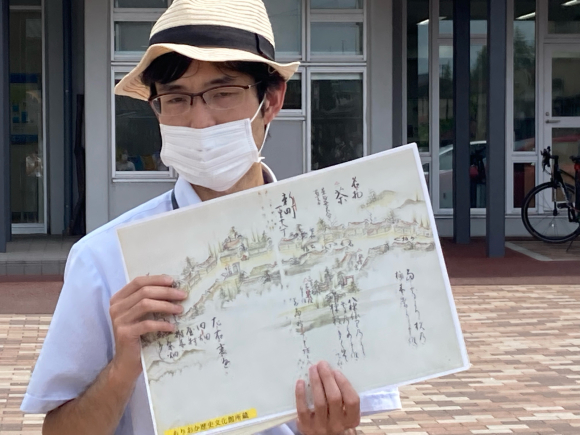

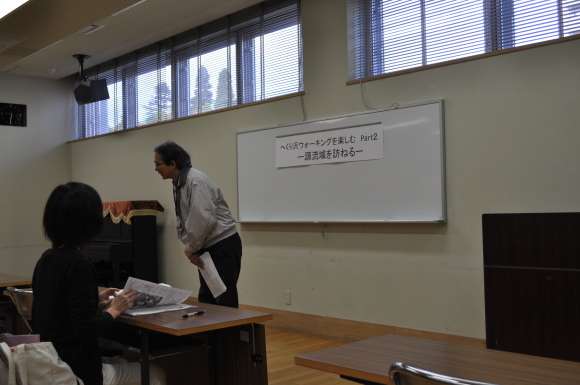

最初にしんまち歴史ガイドで、富谷市学芸員の清水さんが案内してくれました。

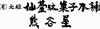

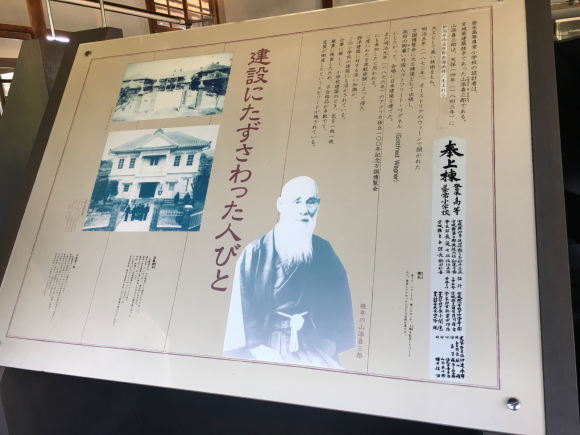

旧佐忠商店、明治40年頃に建てられた店と主屋そして昭和前期に建てられた門が令和2年に国の登録有形文化財となりました。もともとは呉服店だったそうです。

建物の特徴は細かなデザインがなされていて気仙大工の弟子が黒川郡に住み着き建造に携わったのではとのこと。

『土蔵造2階建ての店舗と木造平屋建ての主屋からなる。店舗正面外観は、白漆喰塗とナマコ壁の外部上部に黒漆喰塗の鉢巻三段を廻し、扇垂木風の軒とする。重厚感ある街道景観を形成する。』(富谷市ホープページより)扇垂木風の軒は神社仏閣に見られる手法です。

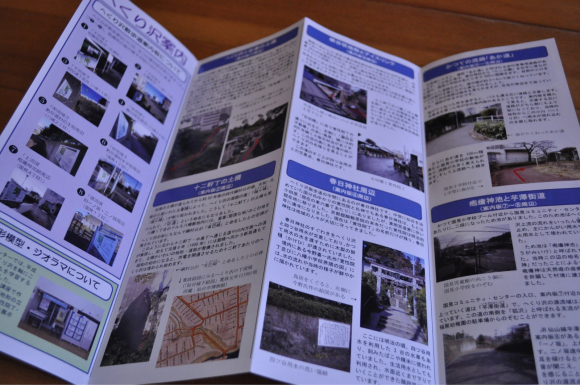

脇本陣

参勤交代でお殿様が泊まる本陣に対し、家来が泊まる宿で気仙屋という建物。1876年と1881年の東北北海道行幸で明治天皇が休まれた部屋が現存しているそうです。その部屋の欄間は矢立欄間といい矢が実際刺さっているそうです。写真は探せませんでした。

当時の参勤交代の資料に宿場町の様子が描かれていて富谷宿の名産が茶畑と記載されていて、今でも脇本陣の裏に茶畑があるそうです。

とみやど辺りから東西へ通る道をしんまち通りと言います。この「しんまち(新町)」、何が新しいんでしょう?現代人からすると古いのになぜ新しい?と思いますよね。

1618年伊達政宗から新しい宿場町を作るように命じられた内ヶ崎織部は(鶴巣)北目大崎 幕柳 黒川氏の家老でした。

1620年にできた新しい宿場町=新町となったのでしょう。

山田家住宅の建物も古く幕末に建てられたものだそうです。これに関しては後で調べてもほとんど詳しい情報がありませんでした。

現在の内ヶ崎酒造がある場所が先ほどの脇本陣に対して本陣となります。現在の建物は明治に建てられたものだそうですが、お殿様が泊まる宿として下調べがされており当時の内ヶ崎本家の内部の図(間取り図)が残されています。普通宿場町の本陣は6〜8畳が一般的でしたがここは9畳もあり有壁宿と同じくらいだそうです。

この本陣がまちの中心で重要な役割を果たしています。つまり大事な場所であって災害があっても守られなければなりません。

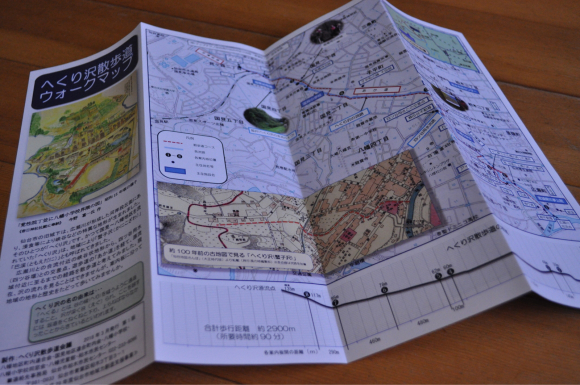

しんまちの通りの北側には西川という川が流れていてちょうど河岸段丘の中腹に位置して近からず遠からず生活用水を汲める距離にありながらある程度高さを維持している。しんまちを東西眺めるとこの場所が両側から見て微高地になっています。万が一水害があってもこの場所だけは守られる、そういう町づくりになっています。

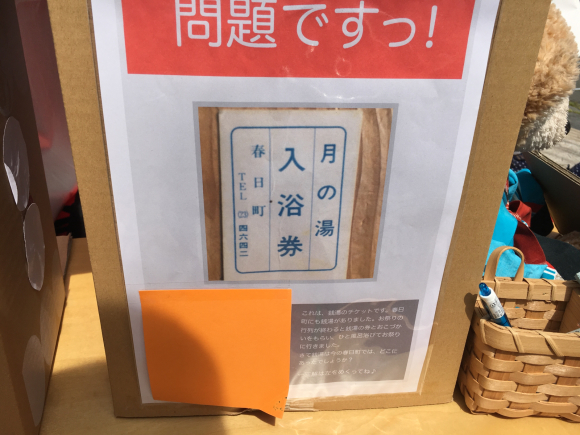

歴史を学んだあとは内ヶ崎酒造の蔵見学をしました。1661年創業、今年で361年、明治の頃「鳳陽」ブランドができたそうで、現在16代目。

その16代目が酒蔵を案内してくれました。

さあお待ちかねの日本酒の飲み比べです。

「とみやど」内にある「いい茶屋」さんにて。

とみやどは内ヶ崎酒造店の向かいにあり旧内ヶ崎醤油店敷地跡を活用した観光交流ステーションでもともと醤油店の職人さんたちが寝泊まりしていた建物をリノベしたのが「いい茶屋」さんです。

このイベントを企画したのも「いい茶屋」を運営する村上さんなのです。村上さんをはじめいい茶屋スタッフと宮城県食産業振興課 技術副参事の橋本建哉さん監修の酒と料理のペアリングを楽しみました。

最初に3種類の日本酒(もちろん内ヶ崎酒造)が用意され、このお酒にはこのアテが合うと説明聞いてからいただきました。それぞれ手が込んでいてどれも美味しかったです。

そして今日は特別に4種目の日本酒が先日の全国新酒鑑評会で金賞を取ったばかりの純米大吟醸が振る舞われました。

オンラインショッピング

オンラインショッピング

コメント (0件)

コメントする